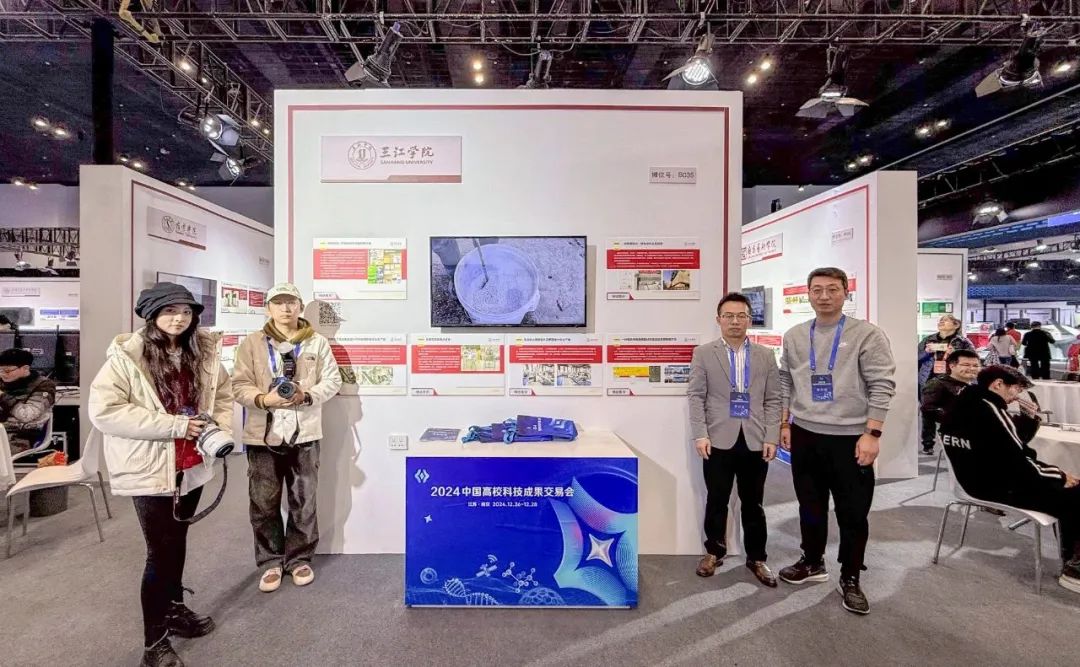

为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,全面落实党的二十届三中全会、全国教育大会和中央经济工作会议精神,“强化校企科研合作,让更多科技成果尽快转化为现实生产力”,教育部高等学校科学研究发展中心与全国高校区域技术转移转化中心(江苏)于2024年12月26—28日,在南京市共同主办2024中国高校科技成果交易会(以下简称2024科交会)。

此次科交会设立主题大会、项目对接、交易合作、交流研讨等活动,吸引了400多所高校和3000多家企业、机构参会,汇集了2700多项科技成果,旨在从供给侧和需求侧双向发力,充分发挥高校人才集聚、创新活跃的优势和企业的市场优势,汇聚技术经理人、科技金融等创新要素,加快高校科技成果转化,实现以科技创新推动产业创新,培育发展新质生产力、支撑高质量发展。此次科交会将进一步推动高校科技创新成果在全国高校区域技术转移转化中心加速聚集转化,支撑服务新质生产力发展。我校6项成果入围参展。其中,我校土木工程学院新材料结构团队胡夏闽教授、杨建明教授、李涛老师等的团队科研成果——“一种磷酸铵镁基钢基材防腐涂层及其制备方法”、“一种防腐防火一体化涂料及其应用”2项发明专利入选2024科交会存量高价值专利技术。

2024中国高校科技成果交易会现场

为积极响应国家产教融合政策,我校持续深化产教融合,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,在科研和教学的前沿,我校土木工程学院的土木新材料结构团队承担着材料研发、结构创新与工程应用和人才培养的双重重要任务,凭借他们的项目成果成功入围了2024科交会。小江了解到,土木工程学院新材料结构团队组建于2022年,团队负责人是胡夏闽教授和杨建明教授,主要的研究方向是绿色结构以及新型材料。团队不定期地开展学术活动,通过学术活动提高团队凝聚力、团队协作能力以及学术水平。

团队成员合照

为进一步拓展教师学术视野,学院特邀东南大学谢天宇教授在青年博士沙龙中作“城市环境能量捕集技术”前沿报告,6位青年博士围绕土木工程创新领域展开专题汇报,营造出“老中青”协同创新的学术氛围。

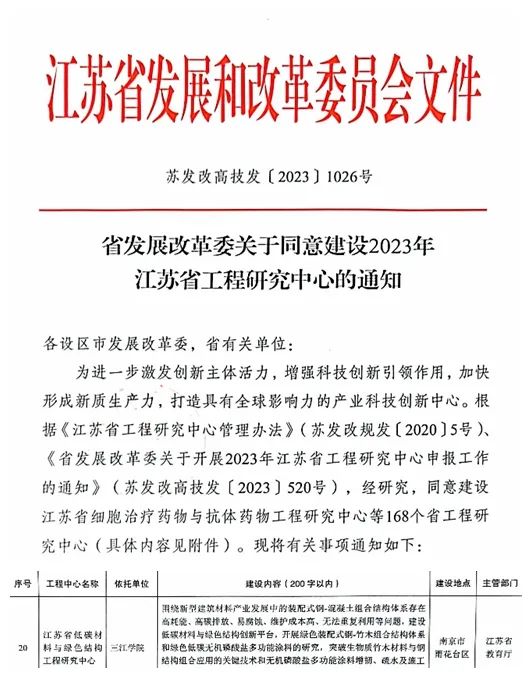

小江深入了解到,新材料结构团队组建以来,团队教师主持和参与国家级项目、省级项目、市厅级项目10余项;主持和参与横向项目20余项;发表论文30余篇,其中SCI论文22篇;授权专利及软著30余项。其中授权的“一种磷酸铵镁基钢基材防腐涂层及其制备方法”、“一种防腐防火一体化涂料及其应用”两项发明专利入选2024科交会存量高价值专利技术。土木工程学院基于团队的研究方向及科研成果,进行学科交叉。2023年,由土木工程学院牵头、以新材料结构团队的主要研究方向为技术支撑申报的“江苏省低碳材料与绿色结构工程研究中心”喜获立项建设。它是我校首次获批江苏省工程研究中心,是我校在省级科技平台建设中取得的重大突破,也是土木工程学院在低碳材料与绿色结构技术研发和工程应用领域的新进展。

“江苏省低碳材料与绿色结构工程研究中心”(简称:工程研究中心)主要围绕现有建筑结构体系存在高耗能、高碳排放、易腐蚀、维护成本高、无法重复利用等问题,开展绿色装配式钢-竹木组合结构体系和绿色低碳无机磷酸盐多功能涂料的研究,突破生物质竹木材料与钢结构组合应用的关键技术和无机磷酸盐多功能涂料增韧、疏水及施工一体化等关键技术。以“江苏省低碳材料与绿色结构工程研究中心”为依托,土木工程学院将面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,联合中建八局三公司开展重大创新工程研究,促进科技成果转化,服务经济社会发展。

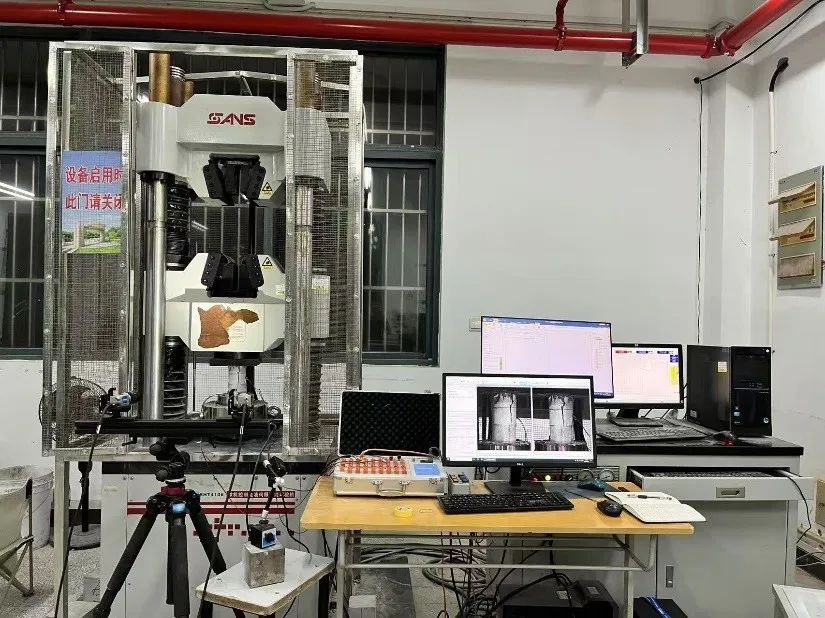

与其他实验室有很大不同的是,走进这里,仿佛打开了一本“未来建筑指南”——这里不只有材料和仪器,更有能直接进工地的“黑科技”。作为学校科研的“硬核担当”,江苏省低碳材料与绿色结构工程研究中心紧扣国家“双碳”战略目标,主攻两大方向:绿色结构和无机功能材料。江苏省低碳材料与绿色结构工程研究中心配备了电液伺服作动器、结构疲劳试验机、结构材料力学测量系统、万能试验机、抗折抗压一体试验机、电化学工作站、纽迈核磁共振岩心分析测量仪器、干湿循环试验箱、冻融试验箱、高低温试验箱、碳化试验箱等仪器。上述仪器设备及器材均为学院开展科学研究创造了良好的条件。同时,江苏省低碳材料与绿色结构工程研究中心还注重人才培养与团队建设,通过项目实践与联合培养机制,为行业输送了一批批高层次技术人才。

我校土木工程学院教师团队以学术创新为核心,不断深化团队建设与学术交流,构建起内外联动、研教互促的协同创新生态。新材料结构团队依托江苏省绿色结构与低碳材料工程研究中心开展科学研究及学术交流。新材料结构团队每年均会举办年度总结会议并制定下一阶段的工作计划。近年来新材料结构团队成员先后在第十二届全国结构抗火技术研讨会、中国钢结构协会钢混凝土组合结构分会第19次会议、第四届先进胶凝材料研究与应用学术会议、中国建筑学会生物质材料与结构专业委员会等学术会议上作报告分享。近3年来,团队教师累计参加线上线下学术活动50余场,团队研究成果分享获得了学术界和企业的关注。滑动查看 团队教师参加相关学术活动

小江在探寻江苏省低碳材料与绿色结构工程研究中心过往荣耀时,发现磷酸铵镁基钢基材防腐涂层技术研发期间,团队一路披荆斩棘,收获了诸多含金量十足的阶段性荣誉。左右滑动查看

这些傲人的成绩,无疑是展现团队研发实力的有力背书。它们如同坚实的基石,为本次展出的防腐涂层技术筑牢根基,使其在行业中备受瞩目,呈现出广阔的应用前景。尤为值得一提的是,工程研究中心拥有一支实力雄厚的教师团队,他们在各自的领域内深耕细作,取得了丰硕的科研成果。

长期从事教学、科研与设计工作,先后主持国家自然科学基金、国家十三五重大专项子课题、住建部、省科技厅、住建厅、水利厅等国家级、省部级和其他各类科研项目30余项,主持或参与工程设计项目100余项,在国内外有关刊物上发表论文200余篇,出版著(译)作4部,获国家发明专利、实用新型专利授权20多项,培养博、硕士生100余名,担任《Engineering Structures》、《Construction and Building Materials》、《Journal of Cleaner Production》、《建筑结构学报》、《土木工程学报》《工程力学》等20余家杂志审稿人。

胡夏闽教授是团队中的“结构魔法师”,擅长攻克各类工程疑难杂症。他带领团队专注于“绿色结构”的研发,凭借卓越的专业能力和创新思维,授权40多项专利,主持或参与了超百项工程设计。作为结构工程与防灾减灾领域的权威专家,胡教授承担了多项国家级重大科研项目,为绿色建筑结构设计与工程防灾提供了坚实的科学依据,推动了行业的技术进步与可持续发展。

长期从事教学、无机非金属材料研究工作,先后主持国家自然科学基金、住建部、省科技厅、住建厅、江苏省高校自然科学研究计划、水利厅等国家级、省部级和其他各类科研项目10余项,主持或参与工程检测与鉴定项目10余项,在国内外有关刊物上发表论文100余篇,获国家发明专利、实用新型专利授权10余项,培养博、硕士生20余名,担任《Construction and Building Materials》、《Casestudiesinconstruction Materials》、《Materialsand Structure》、《建筑材料学报》、《硅酸盐通报》等杂志审稿人。

杨建明教授是无机非金属材料领域的杰出学者。她研发的“防腐防火一体化涂料”成功填补了国内技术空白,为行业的技术创新作出了重要贡献。在实验过程中,当别人眼中水泥只是普通的灰色粉末时,她却将其变成了“变形金刚”——不仅耐腐蚀、能防火,还能在3小时内速干。她主导的磷酸镁水泥研究,更是将国外的“卡脖子”技术转变为国产标杆,为我国材料领域的发展注入了强大动力。

长期从事教学和组合机构的研究工作。主持或参与省部级、市厅级项目5项,主持或参与横向项目3项,发表论文10余篇,申请专利5项,指导学生参加国家级和省级科技创新竞赛、学科竞赛、创业大赛,累计获得奖项50余项。

在工程研究中心,侯宇颖副教授是“用数据说话”的践行者。在绿色结构体系的研发过程中,她运用有限元分析等前沿技术,对钢木组合结构的力学性能进行精准模拟与优化。她的工作不仅确保了结构设计的科学性与安全性,更为试点项目的顺利实施提供了坚实保障。

长期从事教学和无机非金属材料的研究工作。主持或参与纵向科研项目9项,主持或参与横向科研项目20余项。发表论文20余篇,其中SCI论文11篇;申请专利10余项,授权专利8项,其中发明专利2项和实用新型专利6项,获得计算机软件著作权3项。曾获评江苏高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师;获得“南京市青年岗位能手”荣誉称号,多次获得三江学院“校级优秀教师”荣誉称号。指导学生参加“十四届”挑战杯中国大学生创业计划竞赛获省级铜奖,指导学生参加国家级和省级科技创新竞赛、学科竞赛、创业大赛,累计获得奖项40余项。

李涛老师作为新材料结构团队科研先锋,以实践型导师身份深耕材料研究前沿。他不仅深入实验室一线全程参与新型材料的实验设计与数据分析,更构建起系统化的材料性能测试体系,运用先进表征技术对材料的机械强度、服役寿命、热传导系数、防腐性能以及防火性能等核心参数进行多维度解析。李老师指导的学生团队多次在学科竞赛中斩获佳绩,通过指导学生参加各类竞赛,既夯实了学生的科研基本功,又推动了创新成果的产学研转化。

长期从事教学和超高性能混凝土材料的工作。2023江苏省卓越博士后;主持江苏省青年基金1项、博后面上1项,参与国家自然科学基金面上项目、江苏省基础科学重点研发项目、江苏省青年基金项目;发表学术论文50余篇,其中SCI收录20余篇,发表教改论文两篇;申请国内发明专利30余项,其中授权23项,授权国际发明专利1项;获得计算机软件著作权9项;出版专著两部,成果转化五项;参与编制国家标准1项、协会标准1项。

李田雨老师是团队的“超高性能混凝土专家”,凭他的深厚积累,为团队提供了关键技术支持。作为卓越博士后,他的理论成果为项目的材料研发奠定了基础;成功转化的五项技术,直接服务于工程实践;并参与了制定国家和行业标准,为项目的技术推广和行业应用提供了权威依据。

这里没有“纸上谈兵”,只有“真刀真枪”。从实验室的小小试块到工地的试点实验,江苏省低碳材料与绿色结构工程研究中心的老师们用实力证明:科研不是空中楼阁,而是能让钢筋水泥“活”起来的技术革命。

为了更好地了解这个项目团队背后的付出与努力,小江采访到了江苏省低碳材料与绿色结构工程研究中心的李涛老师。

随着全球各国对低碳环保意识的不断增强,建筑材料领域的涂料技术急需革新。现有市场上存在的有机涂料不仅污染环境、危害健康,还容易老化,而无机涂料则存在粘结性差、固化慢等问题。为响应国家“双碳”政策,基于磷酸镁胶黏剂研发一种环保型无机多功能涂料具有重要的实践意义,胡夏闽教授和杨建明教授带领新材料结构团队对其相关性能进行深入研究。

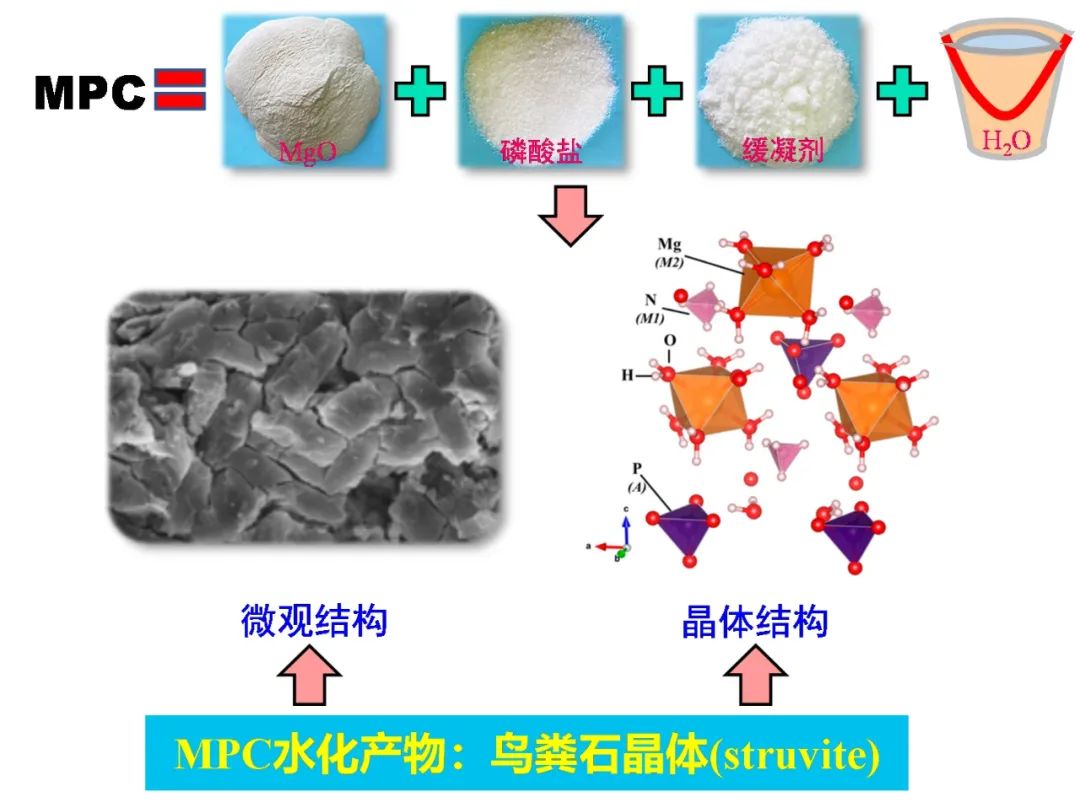

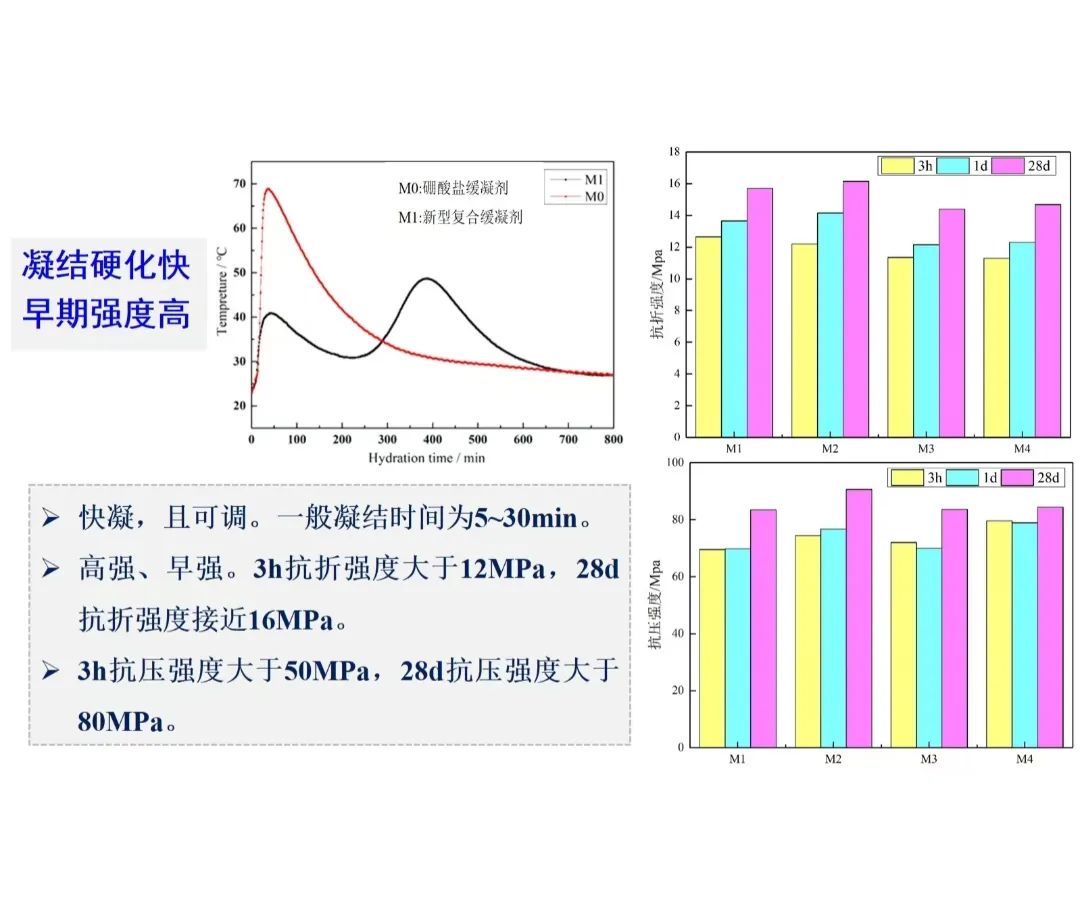

团队所研究的磷酸镁水泥(MPC)作为一种新型胶凝材料,具有高耐腐蚀性和良好的抗火性能,但也存在反应速度不可控的问题。团队针对这一缺点展开了研究并形成自主知识产权,现阶段的目标是基于MPC的优良特性,开发一种集防腐、防火、保温等多功能于一体的环保低碳无机胶凝材料。这种材料不仅具有普通硅酸盐水泥水化的形成过程和陶瓷制品的特性,还具备凝结硬化快、强度高、稳定性好等优点。这也使得它在混凝土结构修复、机场跑道的修补、钢基材防腐、外墙保温隔热等工程领域有着广阔的应用前景。

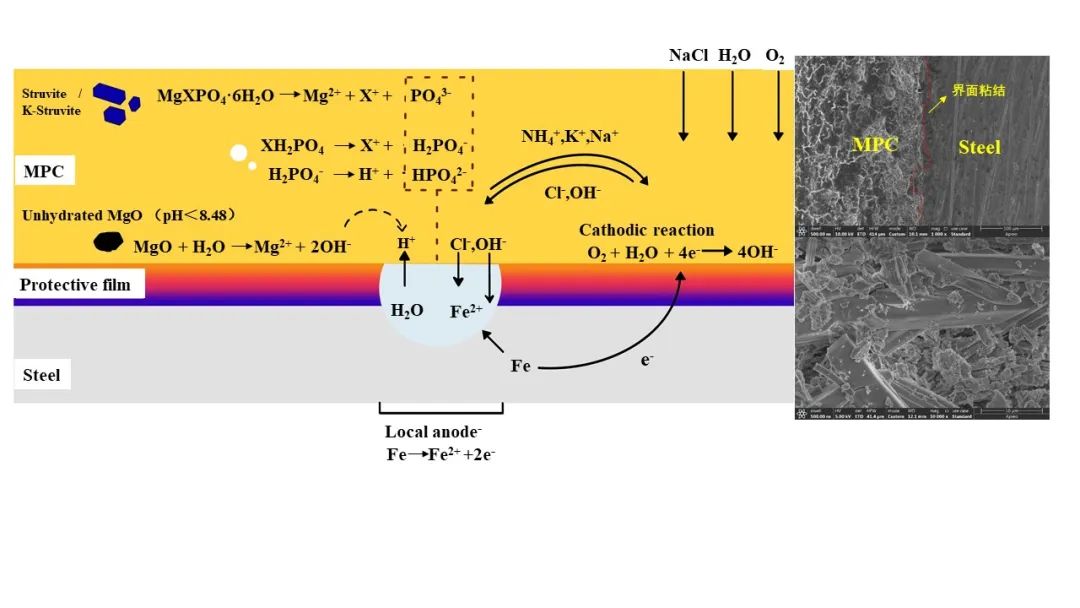

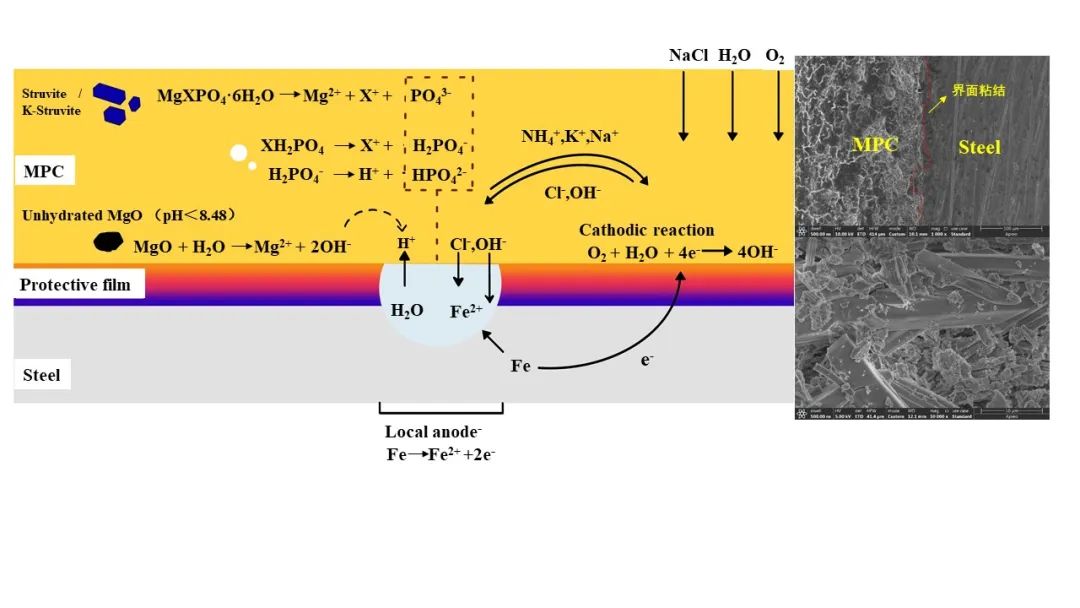

李老师告诉小江,团队在选择研发方向时,充分考虑了行业的实际需求与现存的技术空白。他们深知,随着钢结构建筑的增多,钢结构的防腐和抗火是非常重要的,目前应用最广泛的是首先在钢结构表面涂刷防腐涂料,然后在防腐涂料表面喷涂防火涂料,即现有钢结构防腐和防火是独立施工且存在施工先后顺序,存在施工周期长、两种涂料相容性差以及耐久性差等缺点。为助力“双碳”,目前国家正在大力提倡装配式钢结构住宅以及水溶性的无机涂料,土木工程学院新材料结构团队与中建八局第三建设有限公司联合研发的课题“基于MPC无机胶凝材料制备多功能一体化材料”,主要解决钢结构防腐和抗火施工分离、施工周期长、与基材粘结性能差以及耐久性差等问题,实现钢结构的防腐和抗火技术一体化。新材料结构团队研发的磷酸镁基防腐防火一体化涂料突破了传统涂料的瓶颈,以磷酸镁水泥为胶凝材料构建起双效防护。在防腐维度上,该技术使钢材表面铁元素与磷酸根离子发生反应生成了磷酸铁类络合物形成致密保护层,而且该化学作用提高了钢基材与MPC涂层的结合力,使涂层对钢基材的附着力更强。在防火维度上,该技术是以MPC为主胶黏剂结合膨胀珍珠岩、蛭石等防火材料制备轻质高强抗火涂料,弥补了大多数无机胶粘剂涂料存在的低温成膜固化速度慢,固化过程中易产生体积收缩等缺陷。

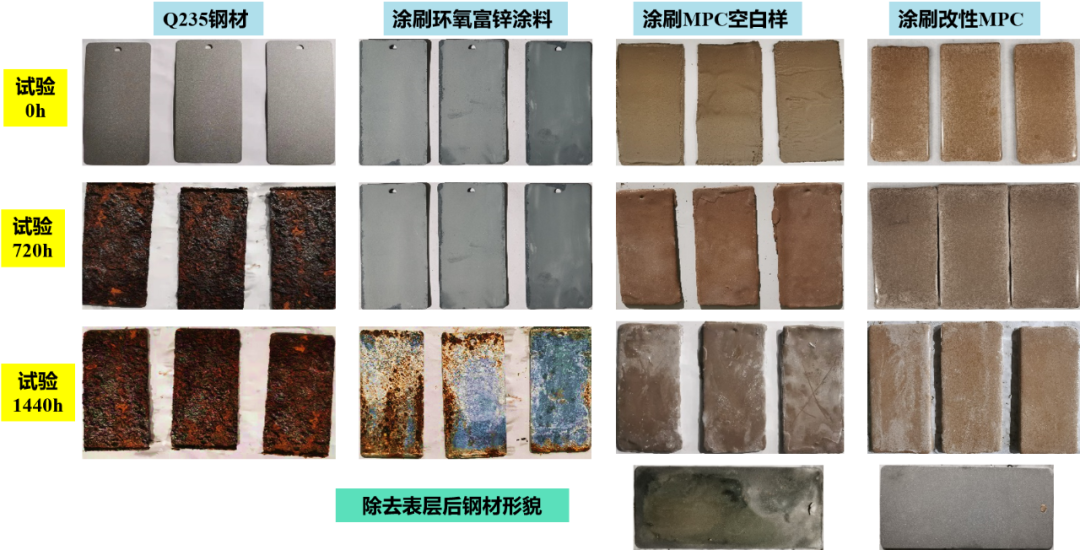

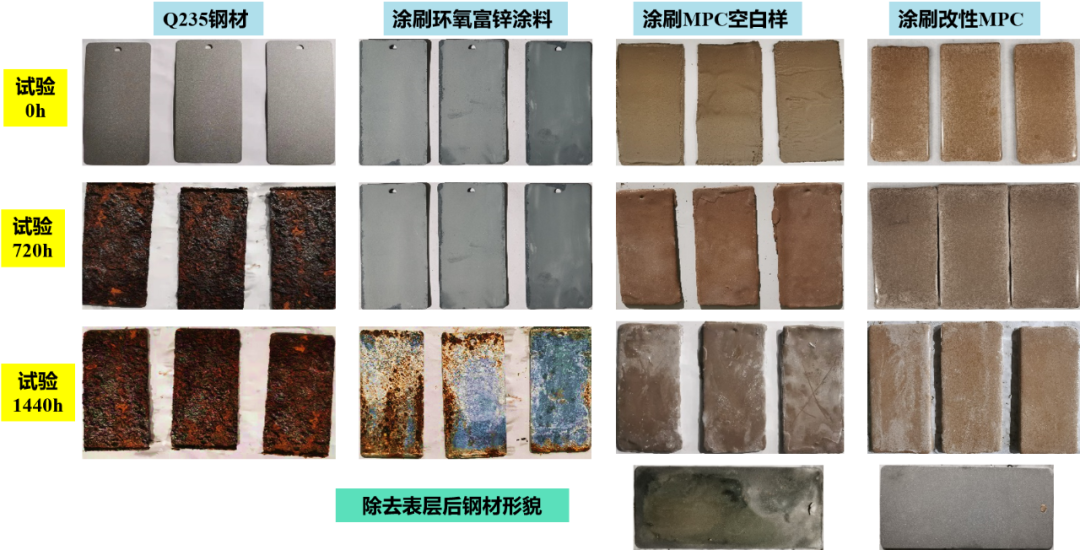

该项目不仅填补了钢结构防护领域“防腐-防火”协同增效的技术空白,单层涂层即可替代传统“防锈漆+防火涂料”双重体系,降低了施工成本,而且采用无机涂料可以提高其服役年限。下图是对比了裸钢、涂刷环氧富锌涂料、涂刷MPC以及改性MPC涂料钢基材在盐雾实验1440小时后的形貌图,由图可知涂刷改性MPC涂料的钢基材仍保持良好的形貌基本没有变化,即改性MPC具有较强的防护效能,全生命周期中碳排放也大大降低。

MPC胶凝材料将在混凝土结构修复、钢材的防腐和抗火、外墙墙体的保温隔热和抗火等领域拥有广阔的应用前景,不仅有效提高基础设施的使用寿命,而且减少环境污染和碳排放,符合国家倡导的碳中和理念,必将产生显著的经济效益、社会效益和环境效益。

左右滑动查看

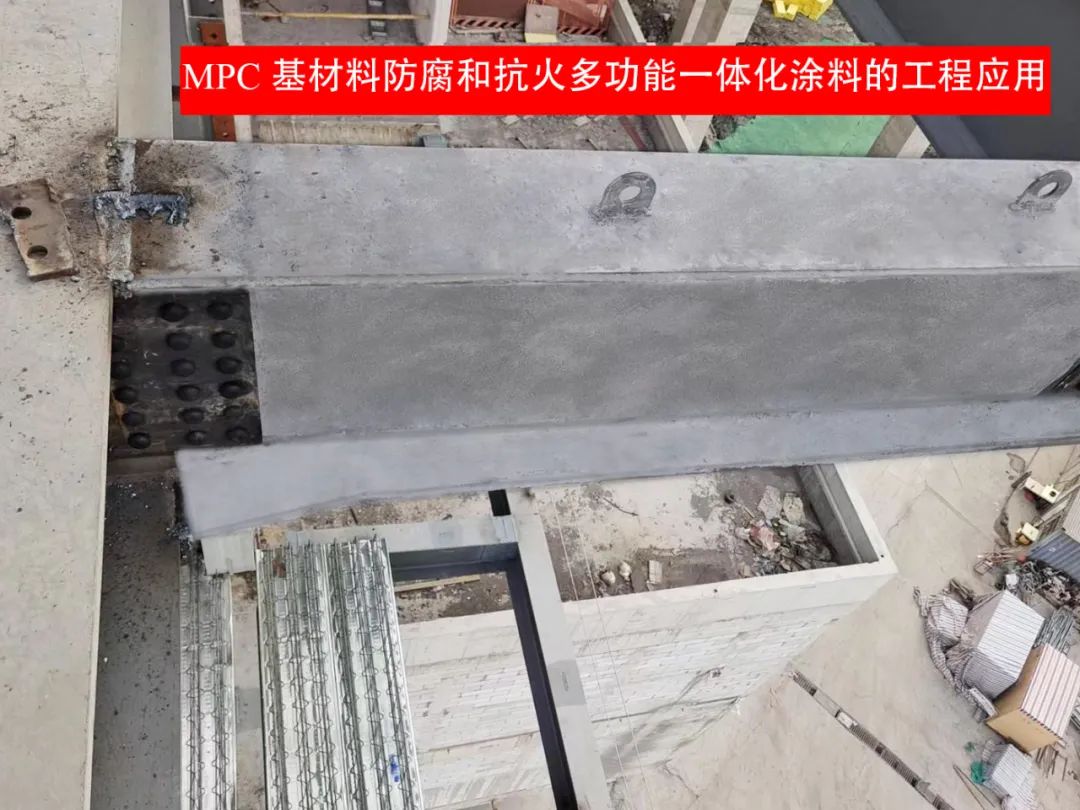

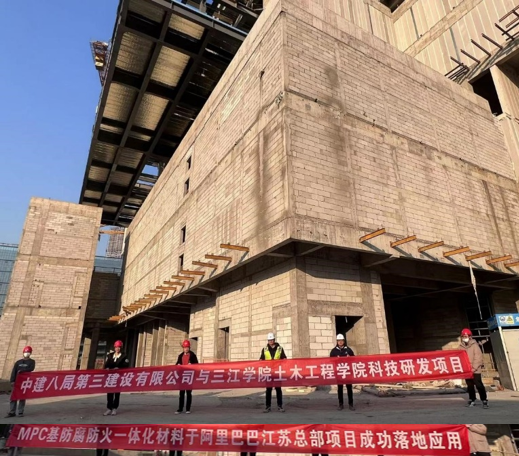

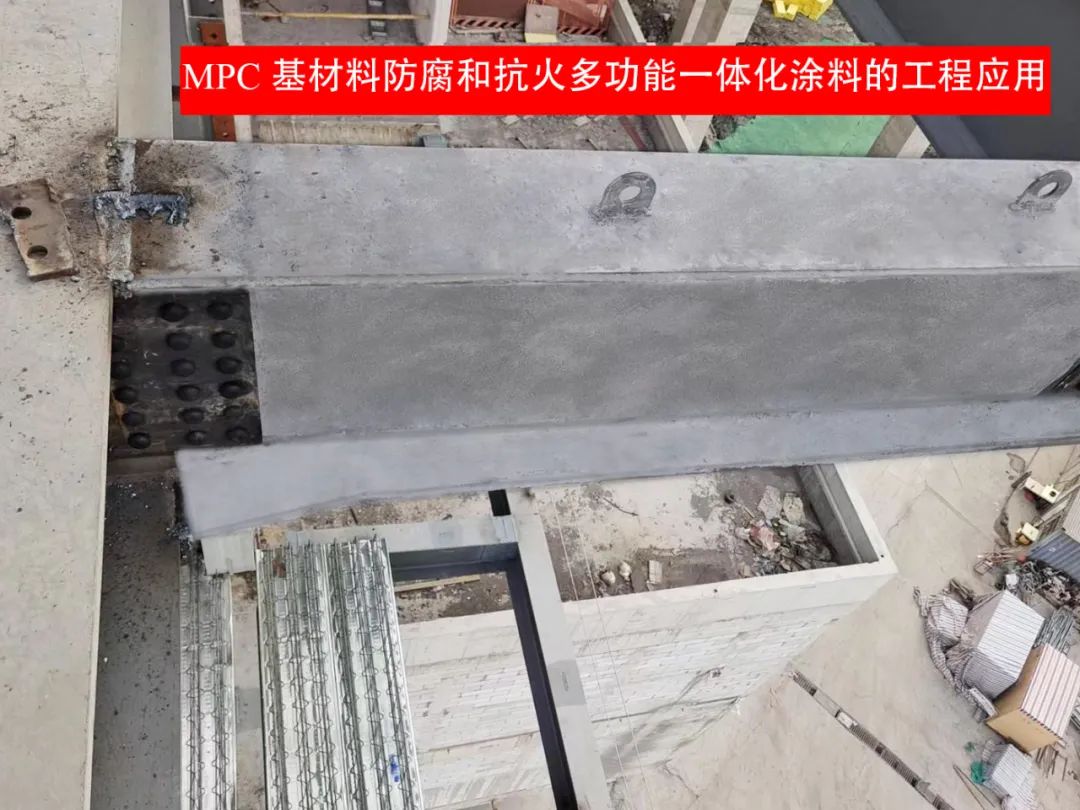

李老师同小江说,新材料结构团队基于MPC研发的防腐和抗火多功能一体化涂料已经取得一定的进展,经实验室测试各项数据符合相关标准,后续团队将继续加大力度进行研发以及技术迭代。2023年,我校联合中建八局第三建设有限公司,通过校企合作成功试点应用了新型MPC基钢结构防腐防火一体化产品,并且取得良好的效果反馈。

在合作过程中,学校和企业分工明确,合作紧密。针对钢结构领域长期存在的防腐与防火工艺分离、耐久性不足等痛点问题,我校科研团队依托材料科学与工程学科优势,主导MPC材料分子结构设计、防腐防火协同机理研究及性能优化等核心技术攻关,完成从理论建模到实验室验证的完整技术闭环。中建八局第三建设有限公司凭借其在建筑工程领域的深厚积淀,为我校团队提供了丰富的工程实践经验和行业资源,不仅负责产品的生产、施工应用和市场推广,同时也与我校项目团队签订了合作协议,使其产品在公司内部进行大力推广应用,从而使得更好的打通技术落地的“最后一公里”。

尤为值得一提的是,我校该项目团队在与中建八局第三建设有限公司联合研发的MPC钢结构防护一体化的产品在阿里巴巴江苏总部(南京)项目进行了试点应用。该成果创造性破解了传统钢结构防腐与防火工艺分离的行业痛点,使施工周期压缩40%以上,综合成本降低30%,成功打造出产学研协同创新的标杆案例。该项目的成功实施不仅充分验证了校企协同创新模式的优越性,更依托技术标准输出与工程示范效应,为建筑防护领域的技术革新提供了可复制、可推广的创新范式,进一步推动了钢结构防护技术向高效、安全、绿色方向迈进。

“随着国家对节能减排、绿色低碳的大力倡导,钢结构建筑的发展已成为大势所趋,这为我们的防腐涂层技术在绿色建筑领域的应用提供了广阔的空间。”李老师介绍道。对比目前市场上的单一性能的同类产品,新材料结构团队的技术可以实现防腐、防火一体化,双重性能兼顾,基于其优良特性在诸多领域中将具有广阔的应用前景。

面对市场上其他同类防腐技术的竞争,李老师谦虚地表示团队未来会继续努力、加大研发投入以提高产品自身竞争力。“一方面,我们会针对市场持续进行技术创新,探索新的防腐材料和技术,不断提高涂层的性能和效率;另一方面,顺应时代,更加注重环保性能的提升,减少对环境的影响。”